内容详情

2025年04月25日

国共两军在姜堰镇的三次交锋

本文字数:2904

◆钱俊

民国时期,姜堰镇作为泰县的重镇以及江苏省知名的粮食集散中心,因为重要的战略价值而使之成为国共两党激烈争夺的焦点地带,其间发生了三次具有重大影响的战斗,这些战斗的胜负不仅关乎地方局势,更与整个国共斗争的历史紧密相连。

一、姜堰镇反顽战(1940年9月12日-14日)

参战双方:新四军苏北指挥部(进攻方),国民党保安九旅(防守方)。

战斗背景:1940年7月,新四军组建苏北指挥部,陈毅、粟裕分别担任正、副指挥,并于25日率部东进,29日攻克黄桥,进而建立抗日民主根据地。当时虽然处于国共合作阶段,但是国民党江苏省主席韩德勤依旧将新四军视作心头大患,妄图将其赶回江南,为此他派遣保安九旅张少华部占据姜堰,意欲阻断新四军北上之路,同时切断其粮食供应。

战斗经过:为求得生存与发展,粉碎韩德勤的反共图谋,新四军苏北指挥部毅然决定攻打姜堰镇。在作战部署上,由王必成司令员率二纵、陶勇司令员率三纵负责主攻,叶飞司令员率一纵在姜堰东面的白米、胡集一带负责阻击敌人的援军。

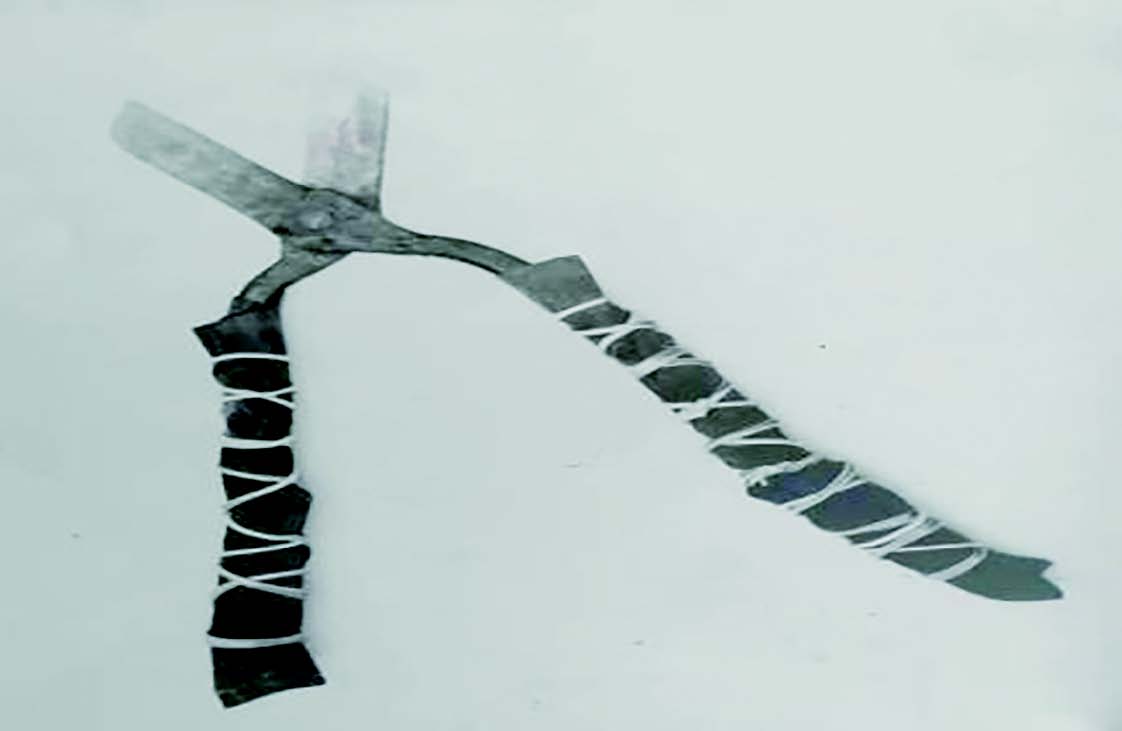

剪开电网的裹有自行车内胎的长柄铁钳

9月12日晚9时,进攻部队准时抵达预定地点,三颗红色信号弹划破姜堰夜空,战斗打响。由精锐的干部和战士组成的突击勇敢队迅速下水渡河,突破沟堑后冲向铁丝网准备破障,未料敌人已将铁丝网通电,导致二十余名战士触电牺牲,进攻受阻。纵队指挥官迅速亲临前线查找原因,关键时刻一名曾为铁匠的战士急中生智,用裹着自行车橡皮内胎的长柄铁钳,成功剪开电网缺口,部队因此得以进城。此时天色渐亮,为减少伤亡,部队暂停攻击,隐蔽待命。

13日晚9时,第二轮攻击展开,在一轮炮击掩护后,战士们如猛虎扑食般冲向张少华的指挥部。起初战士们往碉堡内塞手榴弹,可是被敌人推回,造成不小的伤亡。随后战士们改变策略,将棉花缠在木棍上蘸满火油点燃后投入碉堡,顿时碉堡内烈火熊熊,敌人难以忍受,纷纷举手投降。

战斗结果:14日凌晨,战斗宣告结束,新四军取得胜利,歼灭敌军一千余人,缴获大量武器弹药,但未能俘获张少华。事后韩德勤以一纸诉状将新四军告至重庆国民政府军事委员会,考虑到抗日大局,9月29日,陈毅率领苏北指挥部撤离姜堰,彰显了共产党顾全大局的胸怀。

二、姜堰镇保卫战(1946年1月9日-14日)

参战双方:国民党100军63师(进攻方),苏中独立旅(防守方)。

战斗背景:日本投降后,泰县以黄村河为界划分管辖区域,河西大部分地区由国民党控制,河东为共产党属地,姜堰镇位于河东解放区内。1945年12月底,国民党100军19师、63师进驻泰州,公然违背两个月前签署的《双十协定》,悍然东犯黄村河东的解放区,企图一举攻占姜堰镇。

战斗经过:1946年1月9日,国民党63师出动两个团并发起进攻,傍晚时分抵达石家埭、寿圣寺、野沟头一线的河西地区,遭到苏中独立旅隔河顽强阻击。

10日上午,陈玉生旅长在姜堰城隍庙召开群众大会,慷慨激昂地发表“誓死保卫姜堰”的讲话,极大地鼓舞了军民士气。姜堰镇人民积极响应,迅速组建物资供应站并成立担架队、救护队和运输队,全力支援前线作战。下午3时,国民党军队发动猛烈炮击,随后是约一个连的兵力在炮火掩护下向二团前沿阵地发起冲锋,二团凭借伪装工事沉着应对,击毙30余名强行渡河的敌人。

11日10时左右,国民党军又派出一个约500人的加强营,在炮火支援下再次强渡黄村河,苏中独立旅三团巧妙布局,在寿圣寺一带佯装败退,诱使敌人深入,待其进入伏击圈后一举全歼。

战斗结果:12日下午,上级下达命令,要求独立旅从13日零点起单方面停火。独立旅迅速执行命令,并积极向国民党军开展停战宣传,将“停战谈判”的醒目大字写在门板上,向对方传达和平意愿。国民党军似乎也接到了上级的停战指令,战场上的枪炮声逐渐稀疏。13日上午,独立旅民运科长王炎身着军装,孤身一人划船前往黄村河西岸的国民党军阵地,协商火线谈判的具体细节,饱受战争之苦的国民党军对此表示欢迎。14日上午,苏中军区政治部主任惠浴宇与63师副师长陈际秋展开正式谈判,双方依据《双十协定》的精神进行深入商讨,最终达成四项重要协议:一是双方立即停止射击,违反者承担责任;二是双方迅速拆除工事,且拆除过程中只允许携带工具,不得携带武器;三是以黄村河为界划分双方防区,河东为解放区,河西南至运盐河,北至桥头、查家庄,西至石羊乡设定为缓冲地带,双方军队不得进入;四是在战斗中占用的老百姓的物品必须归还,损坏的要赔偿。此次谈判缓和了当地的紧张局势,为地区和平带来了短暂的曙光。

三、姜堰镇解放战(1948年11月12日-17日,12月4日-6日)

参战双方:长江纵队(进攻方),国民党泰县保安团(防守方)。

战斗背景:《双十协定》虽然确立了和平建国的基本方针,但是国共双方在军队和解放区政权等关键问题上存在严重分歧。1946年6月,国民党军重兵压境泰县,解放军根据毛泽东“不在一城一池上争得失”的战略指示,主动撤离,姜堰镇随即被国民党军占据。

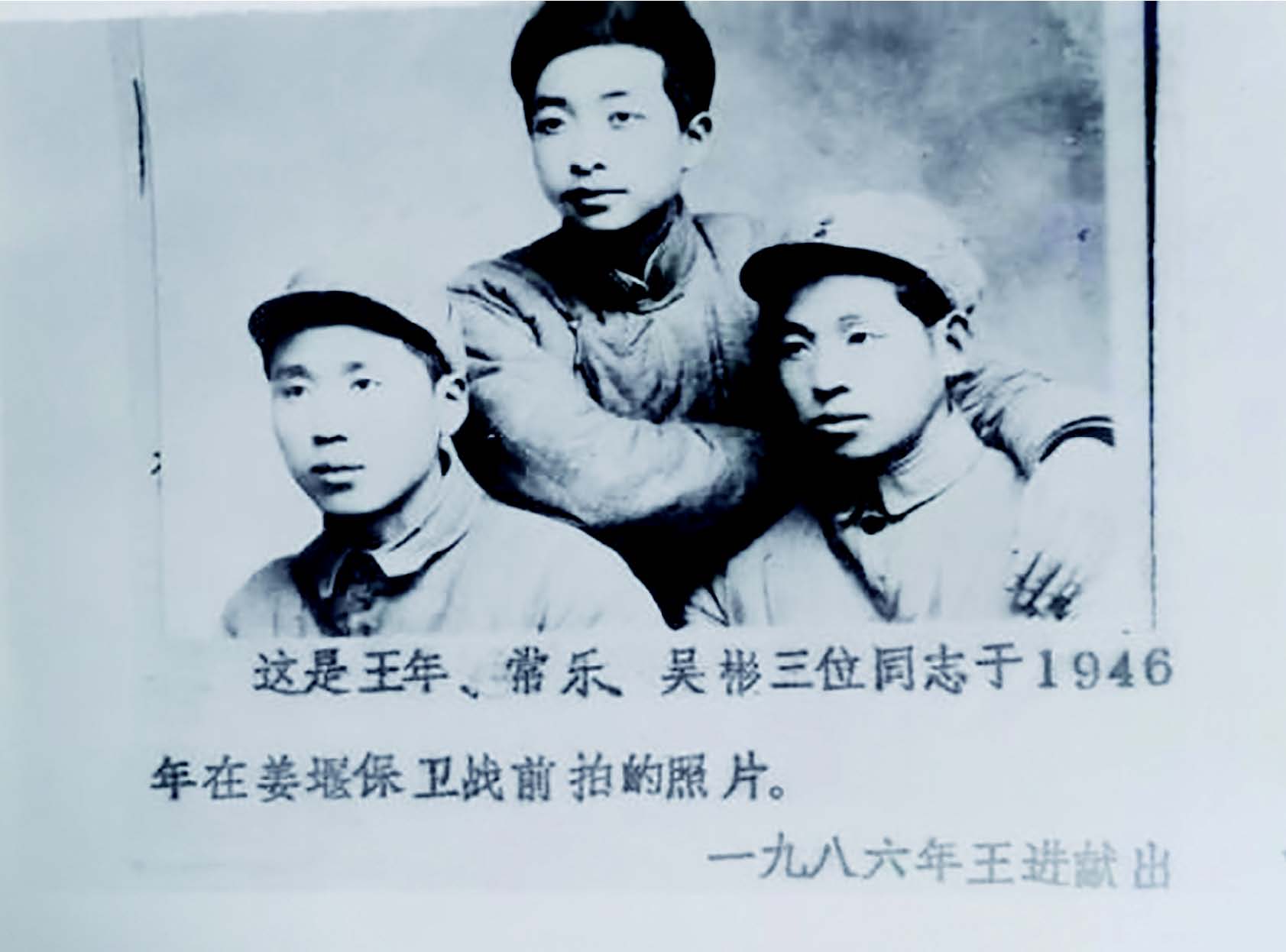

三名同志1946年在姜堰保卫战前夕拍摄的照片

辽沈战役后,淮海战役打响,战争势发生根本性逆转,解放军转入全面反攻阶段。1948年11月12日,长江纵队一部(分区特务团)奉命突袭姜堰,上级要求“在两天两夜内结束战斗”。此时,姜堰镇已被国民党军苦心经营为萃丰核心据点,驻有国民党泰县保安团一、四两个大队和特务中队以及三个区常备队,总计1200余人,配备了4门迫击炮、2挺重机枪和40挺轻机枪,防御工事极为坚固。

战斗经过:泰县保安团构建的萃丰据点防御体系严密,四周设有多重障碍,据点内部暗堡林立,中央矗立着一座高达8米的大型碉堡,底部还修筑了地下隧道,与暗堡相互配合,形成坚固的“子母堡”结构,国民党军甚至将其吹嘘为“万全楼”。

从11月12日至17日,长江纵队由于战前准备仓促,炮弹、榴弹储备不足,且缺乏有效的对抗工事,进攻遭遇顽强抵抗,战斗异常惨烈,历经五天四夜的激战,仍然未能攻克“万全楼”,敌军因此得意扬扬。此战长江纵队付出了沉重代价,牺牲169人,负伤193人,另有5人失踪。

战后,长江纵队痛定思痛,认真总结经验教训,战士们群情激昂,纷纷立下誓言,要为牺牲的战友报仇雪恨,积极向上级请求再次攻打姜堰,并踊跃报名参加突击队、爆破组和架桥队,同时刻苦训练炸药包投掷技巧,提升作战能力。

12月4日,长江纵队指挥部下达再次进攻姜堰的命令。当晚,部队迅速突破西街防线,随即紧密包围核心工事,并迅速展开土工作业。工兵连向当地群众借来18张方桌,将桌脚两两相对地捆绑牢固,中间填满泥土,每6张桌子堆叠成一层,总共搭建了三层,构筑起临时制高点;机炮连趁着夜色掩护,将大炮推至据点外的壕沟附近,并巧妙伪装。

战斗结果:6日10时许,总攻号角吹响,刹那间千军竞发,万炮齐鸣,战场上尘土飞扬、硝烟弥漫,喊杀声震耳欲聋。仅仅一个小时后,各路部队从四面八方汇聚到核心据点“万全楼”下,与敌军展开激烈的碉堡争夺战。在我军的勇猛攻击下,敌人或死或伤或降,最终“万全楼”上的青天白日旗被鲜艳的红旗取代了,姜堰镇从此彻底回到人民的怀抱,迎来了和平与解放的曙光。

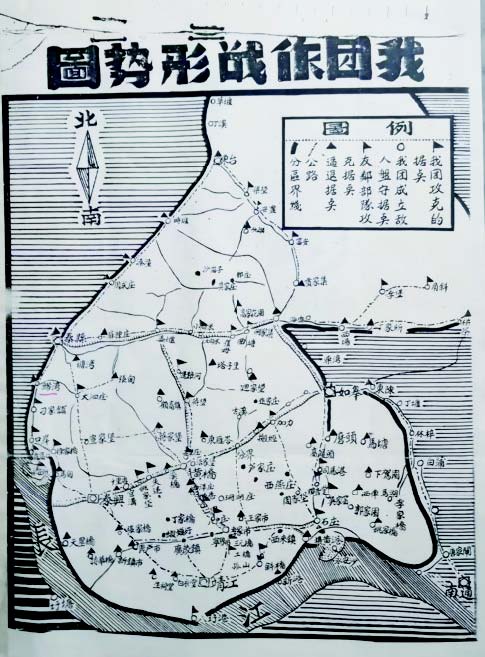

泰县独立团作战形势图

这三次围绕姜堰镇的激烈战斗,生动而深刻地反映了国共两党在特定历史时期的政治博弈、军事对抗以及战略决策的演变,同时也充分展现了共产党领导下的人民军队和广大群众为了自由、解放和正义,不畏强敌、英勇奋战、坚韧不拔的革命精神,在国共斗争的历史长卷中留下了浓墨重彩的一笔,也为后世研究这段历史提供了翔实而鲜活的资料。