内容详情

2024年12月12日

谈谈几个养生小动作

本文字数:3648

◆周秀林

利用一些看上去不起眼的动作门道,持之以恒,长期坚持下去,常常会收到意想不到的养生效果。这方面从古至今,前人积累了不少经验,有的至今已成为常识,很值得推崇。这里主要选择几个传统的小动作门道,结合我个人平时练习的体会,作些讲解说明。抛砖引玉,希望在中老年朋友中引起更广泛程度的重视和实际应用。

1.鸣天鼓(附防治耳鸣、耳聋组合动作)

鸣天鼓是一种常用的头部击打手法,是道家的“养生四宝”(鸣天鼓、咽津、叩齿、握固)之一。操作方法:两掌按于两耳,双手掌按住不动,两手拇指贴在后枕部风池穴上,用力让食指从中指上滑下,击打脑后中央两条脖筋的上部高骨,有如击鼓声发出,反复敲打108次。

鸣天鼓对于中老年人常见的耳鸣、耳聋、眩晕、失眠、头痛、神经衰弱等,有良好的预防和缓解作用。

防治耳鸣、耳聋的组合动作

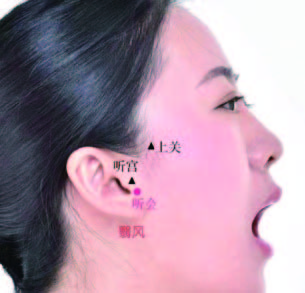

①用大拇指按压张口时耳屏前的凹陷(耳门、听宫、听会穴集中处,如图示)2分钟左右(以听不到耳外声响为有效);

②用食指按压张口时耳垂下的凹陷(翳风穴,如图示)2分钟左右(以听不到耳外声响为有效);

③用大拇指着力按揉风池穴(颈上脑后两相对凹陷处)120次;

④鸣天鼓叩击108次(鸣天鼓方法如前所述,以听不到耳外声响为有效);

⑤掌部相对压放耳部8-10次。

提醒:老年人遇有耳部不适要及时就医,不要轻易认为是老了“耳闭”的缘故。

2.假梳头(拍脑袋)

假梳头是通过双手模拟梳子的动作,在头部来回梳理,起到对头部按摩的作用。

拍脑袋与假梳头有着异曲同工的效果。拍脑袋要注意拍打力度,避免过于用力,以免引起不适反应。

早在隋朝,名医?巢元方就明确指出,梳头有通畅血脉、祛风散湿、使发不白的作用。南北朝著名医药学家?陶弘景在《养性延命录》中记载:晨夕梳头满一千梳,大去头风,令人发不白。古代医学家普遍认为梳头可以疏通气血,有滋养和坚固头发、健脑聪耳、散风明目、防治头痛等作用。

在古人认识的基础上,现代人一般认为,假梳头与轻轻拍脑袋或者手指按摩头部的某些特定穴位(如头顶部百会、四神聪等),可以醒脑提神、缓解疲劳和改善偏头痛、健忘、焦虑、失眠等症状。

3.赤龙搅海(抵腭生津)

唐代名医孙思邈年过百岁,其《养生铭》记载有“晨兴漱玉津”的益寿方法。据传,他每天早上醒来时,都会活动舌头,直至用舌搅出唾液(津液),然后徐徐咽下。这种咽津养生功,道教称之为“玉液还丹”,亦为道家“养生四宝”之一,后世又称之为“赤龙搅海”。所谓“赤龙”指舌体,“海”为口腔。

“赤龙搅海”有助于气血流畅、百脉调匀。现代研究认为,唾液有帮助食物消化和提高人体免疫功能的作用。

“赤龙搅海”与“玉液还丹”

取坐位、仰卧位皆可。

“赤龙搅海”。心平气静后,将舌在口腔内作上下、左右依次搅动,先由左向右、再由右向左搅动各20次左右,注意舌头要充分抵达上腭。通过搅动舌体,促进唾液的产生,实现“以舌搅津”。

“玉液还丹”。将练功产生的唾液鼓漱十余下,分作三次慢慢咽下,注意用意念缓缓送入下丹田(肚脐下四横指处)。咽津的时候,要汩汩有声。每咽津一次,可作3次顺腹式或逆腹式呼吸,每次呼吸时吸气要深,呼气时做到细、绵、匀、长。此法有增强肺活量和静养心神的妙用。

抵腭?生津(无搅动,“舌抵上腭?自生津”)

将舌尖、舌头中部拱起轻抵上腭,这种方法在气功学中称为“搭鹊桥”,被认为是沟通任督二脉的桥梁。中医学认为,督脉循背,总督周身阳脉,为阳脉之海;任脉沿腹,总任一身阴脉,为阴脉之海,两脉分别止断于上腭和舌根。

舌抵上腭“搭鹊桥”,有助于沟通?任督二脉,促进周身气血流畅,增强内脏功能,从而达到强身健体、延缓衰老的效果。

舌抵上腭自?生津,津生满口,便当咽下,使之灌溉五脏,百骸调畅,诸病不生。中老年人闭目养神时做抵腭?动作,其养生效果颇佳。

4.叩齿

“叩齿”是古代人的养生之道,乃道家崇尚的“养生四宝”之一。

唐代诗人张籍《赠辟谷者》中的“朝朝空漱水,叩齿草堂间”,具体描述了古代“辟谷者”的一种日常修行活动。唐朝大诗人白居易《晨兴》诗中“起坐兀无思,叩齿三十六”,记叙了他自己晨?起日常生活的细节。

古谚亦云“朝暮叩齿三百六,七老八十牙不落”,则简要明确了叩齿时间、次数及其作用。

叩齿三十六与三百六,一少一多,速度上必然是一慢一快,进入的状态不同,“起坐兀无思”是一种静养状态,值得细细玩味。

现代医学认为,叩齿可以促进牙周膜、牙髓腔以及牙周部位的血液循环,增加牙齿的营养供应,从而强壮牙齿,使咀嚼有力,实现“七老八十牙不落”。此外,叩齿不断,咬合肌随之上下动作而不易萎缩,面颊部受其牵动不易塌陷,故在一定程度上有美容作用。前面讨论到的“赤龙搅海”,据称也有这方面的作用。

叩齿的力度不宜过大。如果力度过大会损害牙齿,很容易导致牙齿表面出现轻微的隐裂。

5.捏耳垂(耳朵)

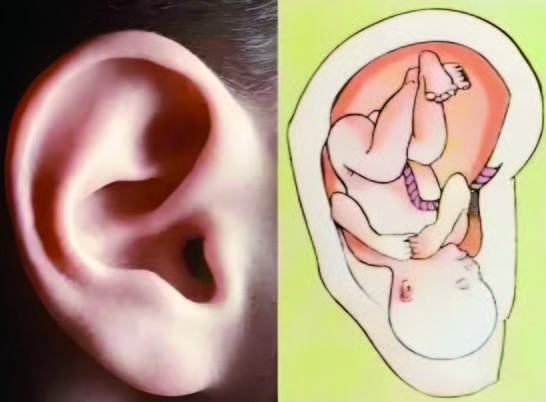

上图所见,耳朵犹如一个倒置的胎儿。

《黄帝内经·灵枢》记载“耳者,宗脉之所聚也”,耳通过十二经内联脏腑,建立起耳与五脏六腑的关系;又通过十二经外络肢节,构成了耳与四肢百骸、皮毛、肌肉及五官七窍的统一联系。

耳穴是分布于耳廓上的腧穴,各脏腑组织在耳廓均有相应反应区,通过刺激耳穴能对脏腑起到很好的调治作用。耳针疗法正是基于以上一些原理而形成的。

捏耳垂(耳朵)是对耳垂、耳朵的按摩,那么,从“耳朵犹如一个倒置的胎儿”图例上看,其在一定程度上就是对人体的头部、全身的一种按摩。

按摩捏拿耳朵、耳垂,具有舒通遍体筋络、调节周身气血的作用,因此,有助于明目、提高听觉、改善睡眠,对部分疾病可以起到预防和保健的作用。

捏耳垂:双手可分别以拇指与食指指腹捏住两侧耳垂,轻轻向下扯动,直到双耳发热为止。如继续向上拧动或拿捏耳垂上端耳轮、耳廓等处,则可完成对耳朵的整体按摩,发挥其应有的保健作用。

6.摩腹

摩腹术,一直为历代许多中医学家、养生家们所重视,如唐代中医学家、养生家孙思邈就以“食后百步行,掌以手摩腹”作为益寿之道,宋代大诗人陆游也常作摩腹术等。现在,按摩腹部的人可谓不少,其招式繁多,体会也不一。然而,最为完整和科学的当推以摩腹为主体——清代养生家方开的“九转延年法”。关于此法,笔者曾在《姜堰老年健康》2、3集作过介绍,后编入《〈姜堰老年健康〉文集》首集,本文不再赘述。

现介绍一种简易摩腹术如下:从腹部中心由小圈到大圈向外按揉100圈(正时针、逆时针方向各50圈);接着,上下竖向、左右横向满腹搓揉各100下。摩腹前一般要求解开衣裤,揉腹时要凝神静虑(做到动中有静),动作宜轻松、柔软、缓慢,呼吸要匀畅,切忌闭气着力。

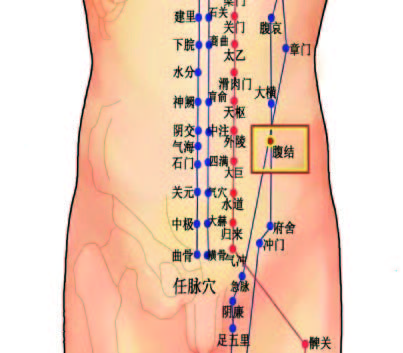

如图所示,人体腹部遍布着穴位,很显然,摩腹就是对那些穴位作反复按摩。其腹中线(任脉)肚脐下方气海、关元、中极等要穴,按摩上三穴则有着固本培元、益肾助阳的功效。从现代医学的角度看,摩腹可直接促进胃肠蠕动,增加消化液的分泌,增强机体对食物的消化、吸收、排泄功能,从而有助于防治消化不良、胃炎、胃下垂、胃神经功能紊乱、慢性结肠炎和便秘等疾病。凡腹内患有肿瘤、内脏出血、腹壁感染者均不宜练此功。

7.撮谷道(提肛运动)

“撮谷道”古代又称“谷道拖”,现代的说法是“提肛”“提肛运动”。唐代医学家孙思邈极为推崇此法,他曾在《枕中方》一书中规劝世人:“谷道宜常撮。”

据清朝后期医籍记载,乾隆皇帝能活到89岁高龄,成为历代皇帝中的最高寿者,与他几十年如一日地坚持“撮谷道”不无关系。

“提肛运动”不受时间、地点、环境的限制,或蹲、或站、或坐、或躺均可进行。

提肛运动实际是一种自我抗力形式的肌肉锻炼方式,它锻炼的是人体盆底肌肌群(会阴浅横肌、球海绵体肌、肛门外括约肌、尿道括约肌、坐骨海绵体肌)及膀胱括约肌、膀胱逼尿肌等。上述肌肉的功能涉及排便、排尿、性功能等方面。提肛可改善所涉及肌肉的收缩能力,从而防治肛门下垂、内痔外脱、尿失禁、尿潴留、性功能低下等病症。有些男性老年人,平时小便解不尽,以为是前列腺问题,其实时常是膀胱逼尿肌收缩功能减弱的缘故。有效的提肛运动,可提高膀胱逼尿肌收缩功能,消除小便解不尽的烦恼。同样,有效的提肛运动,长期坚持下去,可提高膀胱括约肌收缩功能,避免老年女性尿失禁的苦恼。

要知道,一收一缩,一紧一松,那种“蜻蜓点水”式的提肛动作,效用是不大的。提肛运动想要获得明显效果,一是“找到感觉”(不仅是肛肌而是一组肌群的整体感觉),二是“保证收缩时长”。

下面,介绍一种“仰卧夹腿式提肛运动”(排空小便后):

①仰卧位,两腿自然伸直,一只脚抬放至另一只脚的背弯处,两腿即行靠拢成“夹腿式”。

②然后,小腹内收,深吸一口气屏住。

③紧接着,以背部和压在下方的一只脚的脚根处为支点,将臀部微微抬起,同时用力收缩小腹最下部连同肛肌在内的盆底肌群及膀胱肌(含膀胱括约肌、膀胱逼尿肌),以这些部位产生紧绷、酸胀感为佳(注意不要过度用力,以防肌肉损伤)。

④每次收缩时长达到5-10秒再放松,反复做12次为止。

另推荐一种“臀桥”式提肛(下图所示)。臀桥:仰卧位,双腿屈膝,抬起臀部,使身体从肩部到膝盖呈一条直线(其他要求同上)。

重点提示:提肛运动有效的关键是找到感觉和维持相应的时长。提肛动作要持之以恒,久久为功。