内容详情

他岂止坚守

——记“中国好人”、大伦初级中学退休教师马如松

缪锦国

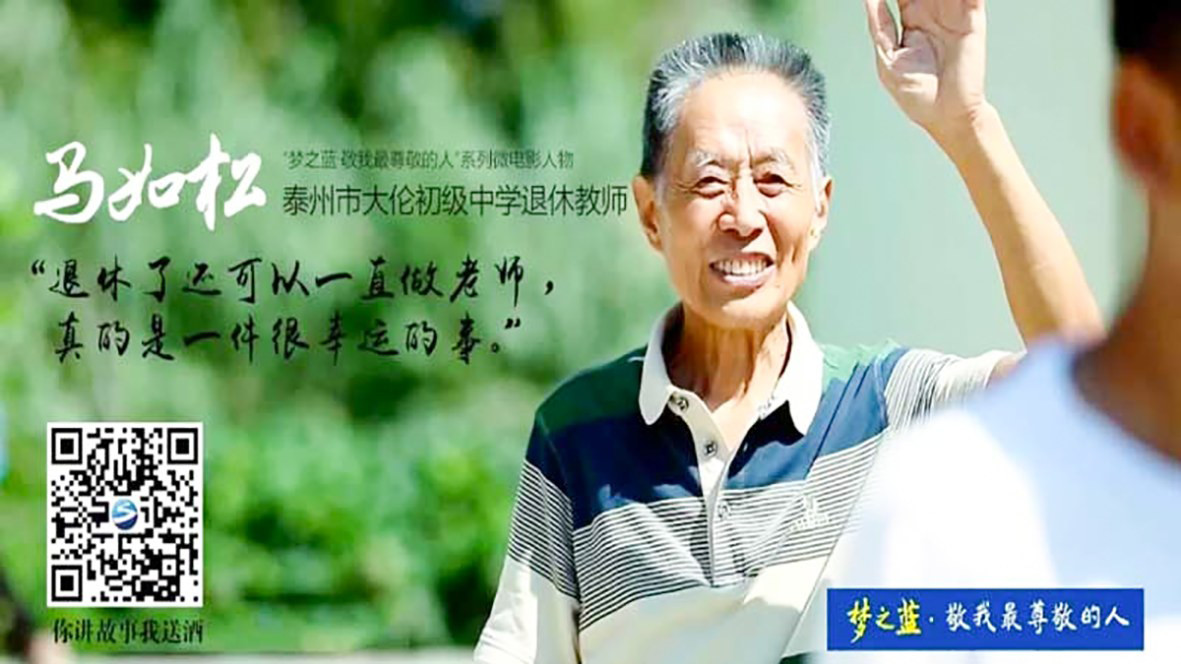

马如松

和蔼可亲,一脸慈祥,谈吐之中尽显神韵。虽已八十有五,但不是龙钟老态、也没有步履蹒跚。这是“中国好人”马如松给我的第一印象。

2024年5月中旬的一天风和日丽,我在姜堰区大伦初级中学校长的陪同下来到大伦镇申扬村红星组,来到傍河居住马如松家采访。

老旧的五架梁,过时的家具,陈旧的办公桌摆放在客厅左侧,一本A4纸大的数学教案摊放在桌上,正在伏案思考的马老见有人来,连忙放下手中的笔,微笑着起身迎接。

久仰马老大名,今日得见,果不其然。房间里,报纸杂志随处可见。

“真是老骥伏枥,壮心不已!”

那份初心不能忘

任教40多年的马如松,退休前是姜堰区大伦初级中学的高级教师。作为20世纪60年代毕业的专科生,马如松功底厚,学识丰。任教期间,无论是教数学、物理还是教化学、地理,上起课来水到渠成,如数家珍。他最擅长数学,释疑解惑,环环相扣,思路清晰,逻辑缜密,深受学生欢迎。2001年马如松退休了,一下子就成了社会上的“香饽饽”。

时值中考高考的指挥棒弄得众多家长和学生的神经很紧张,各类补习班、复读班纷纷冒出,于是名师成了稀缺资源。

“盼星星盼月亮,终于盼到您退休。马老师,到这里来吧,我们高薪聘用!”

“人家课外弄家教都发财了!”

“这年头撑煞胆大的,饿煞胆小的!”

“放着财路不走,不呆也傻!”

一时间,上门来找的、劝说的、打电话的,让马如松应接不暇。如果说不心动,那是假话!

当下已经进入商品经济社会,过去谈钱脸红,时下拿钱坦然。有句俗话是这样说的:金钱并非万能,无钱则万万不能。这个现实,马如松不是不知道,而是心里太纠结。

其时马如松的退休月工资也才1000多一点儿,家庭经济又不宽裕,老伴已下岗多年。1997年为大儿子治疗重症肝炎花去20多万元。按理说弄个家教收些费,贴补贴补也属正常。

君子爱财,取之有道。左邻右舍怎么看?亲朋好友怎么想?社会上又怎么议论?摆在马如松面前的是一道令人煎熬的选择题,考验着他的道德底线。他那些日子常常夜不能寐,记忆的胶片十分清晰——

9岁那年父母相继离世,他只好跟着姑妈生活,家里穷,正想退学为他们分担压力时,班主任老师上门劝他去上学,还替他支付了学费、申请了减免、领取了助学金,后来他先后考进了姜堰中学和师范学校……

扪心自问:“我也曾是一名孤儿,在社会的关爱和政府的培养下才做了一名教师。俗话说羊有跪乳之意、鸦有反哺之情。我得感恩,那份初心不能忘……”

有道是:师德重千钧,人格值万金。陈凯是他的高中班主任,那一年冬天天寒地冻,穿着单薄的马如松坐在课堂上有些哆嗦,陈老师察觉后默默地走过来,摸了摸他的胳膊和小腿,不声不响地走出去。放学时陈老师叫住了他,拿出一套崭新的棉衣棉裤并帮他穿上,还拉着他的手说:“以后有什么困难就告诉我,我会尽力帮你解决。”那一刻马如松再也控制不住泪水,朝老师深深地鞠了一躬,并且暗暗发誓长大后也要成为陈凯那样的好老师。

马如松为自己有过的心动感到羞愧:大丈夫生而为人,安身立命,要做就要像伟人说的那样,做一个高尚的人、一个纯粹的人、一个脱离了低级趣味的人!

马如松由释然、淡然到坦然、泰然,像一朵莲“出污泥而不染”,像一枝竹挺拔而独立,像一泓水清冽又甘甜。他的秉性就是知识分子留在骨子里的清高。“走自己的路,让别人说去吧!”“世上本没有路,走的人多了,也便成了路。”一旦认准了是对的路,马如松横竖要走下去,走到底。

“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子。”马如松联想起这句时髦语时,心头随即泛起情感的涟漪。他想通了,心里就像打开了一扇天窗,格外豁亮。

他没有退休时,每逢节假日,邻近的中小学生遇到不懂的问题常常前来请教。这下退休了,上门求教的孩子更多了。他逐渐发现,不少孩子因为父母外出打工,只能随同识字不多的爷爷奶奶生活,学习上遇到困难时没人帮助解决,而现在自己正好有时间也有能力辅导他们。

我要以身立德,言传身教,把更多的热爱和感恩传递给孩子!

几经思索,马如松决定在家里办义务辅导班,利用双休日为周边的留守儿童、农家学生辅导数理化等功课,分文不收。寒来暑往,他这一辅导就是20多年,帮助了数以千计的学生。

家庭教室育桃李

蜿蜒的乡间小路,一辆辆自行车在穿行,嗅着清香、沾着露水、带着渴求的孩子不约而同地奔向马老师家。每逢周末,院里院外都会停满自行车。场地狭小车辆多,左邻移走了堆放的草垛,右舍搬出了门前的鸡窝。这无言的举动让马如松心生感激:多好的邻居啊!

马如松还在家门口为孩子们搭起了简易车棚,以免车子日晒雨淋。

一开始,左邻右舍送来三四个补习的孩子,没多久,十来个学生前来围坐听讲。马老师手握三角尺、粉笔在自制的黑板上来回滑动,边画图边生动地讲解几何知识。

尽管手中的三角尺很破旧,甚至缠了厚厚的胶带,但马如松舍不得扔掉,因为这把三角尺陪伴了他的整个教学生涯。小课堂上的两块黑板很旧,其中一块是马老师用家里的床板油漆而成的。

这边的孩子在聆听,那边的孩子在完成巩固练习或预习功课,马如松就像一匹不知疲倦的骏马,不断驰骋。讲课、批改、设计练习题、安排授课时序,就连黑板也是自己擦——粗糙的黑板上有陈年的木刺,他生怕戳痛孩子的手。

有人说:“用心灵赢得心灵是教育的最高境界。”而马如松的理解是:唯有内心富有、充盈,方能从容抵抗世间所有的不安与躁动。真正让人成长的是向内生长的时刻。

马如松不光教知识,还教做人的道理。有个孩子在家长逼迫下前来补习,成绩上不来时家长非打即骂,孩子更加叛逆。马如松主动上门家访:“孩子小,还不懂得学习的重要,慢慢来!”结果该生当年就考取了高中,现已参加工作。

小陈的父亲失业,母亲在外,叔父送他来补习,马如松对这个孩子关爱有加。小陈看到人家被学校保送,一度情绪低落。马如松察觉后利用课余时间跟他谈心:“没被保送不等于就不够资格,心态一定不能失衡!”在他的鼓励下,小陈把自己的优势发挥出来了,一年之后考进了姜堰中学强化班,后来还考取了中国科技大学。

有一个12岁的学生在家经常对妈妈出言不逊,马如松将这个孩子接到家中开导:“世上最疼爱你的人是谁?”“爸妈!”“最值得孝敬的是谁?”“爸妈!”“这就对了!”孩子满脸通红。一老一小促膝交心后,孩子的妈妈惊奇地发现儿子不但变得懂事了,而且主动完成作业。

一晃20多年过去了,马如松晨迎暮送一个又一个,迎来送往一批又一批,将好多孩子送进了中国科技大、南大、南农大、江苏大学等高等学府,把家长的希冀变成了活生生的现实。

2017年底,远在西安的女儿马春红邀请马如松老两口去过年。“爸、妈,哥哥已经不在了,让女儿尽尽孝心吧!”马如松答应了,可是春节一过就闹着回家,他放心不下节后上门补习的孩子。女儿恳求他:“不要回去了,就在女儿家养老!”得知老两口提前买好了返程的高铁票,女儿只好把他们送到车站。其实马如松人在西安女儿家里,心却在家乡的孩子身上,他每天给需要补课的孩子发微信,每天布置和批改作业。

2018年3月,补习的孩子增加到30多个,堂屋不够用了。马如松跟妻子商议:“腾出西南边那块地方,搭一间教室!”“让孩子们住得宽敞,学得安心!”“我粗略算了一下,购砖瓦、添桌椅、买教具要5万元左右。”“花就花呗,这是积德行善的事!”

马如松心里明白:老伴下岗多年,这些年家里的收入原本不高,而且大儿子患有重症需要花费巨资治疗,4个月的疗程,每天打白蛋白就需要500元,因此不得不东挪西借。大伦初级中学的几十名教师自发捐款资助马如松,时任校长悄悄将款子交到马如松手中时,他既感动又不安,多次索要捐款人名单,以便日后偿还,然而未能如愿。马如松不得不采取迂回策略,一个一个地打听,一笔一笔地抄写在本子上。“这天大的恩情我得加倍奉还!”他说。然而人到中年的大儿子还是在2016年10月被死神夺走了,白发人送黑发人成了老两口心中永久的痛。

在最困惑、最无助、最难挨的日子,马如松既没有耽误过一次辅导,也没有受过人家一次资助,眼下他们又要为义务辅导再次奉献,而且老两口的想法出奇地一致。

消息不胫而走。一直给予关注的姜堰区关工委及大伦镇关工委曾经把马如松的辅导站与大伦初中链接起来并命名为“崇实教育校外辅导站”,这次两级关工委又伸出援手,帮助辅导站改善教学条件,装修教室,添置课桌凳,铺设通往马如松家的路面;大伦初级中学全力配合马如松,帮他印教材、出试卷、整理笔记,甚至安排师资助教;镇党委政府积极派人提供种种便利;村两委也组织志愿者登门开展义务劳动;区教育局送来书橱和图书等;大伦初级中学的校友帮他添置了空调、电脑和打印机;曹佳慧的家长送来崭新的大白板;在外求学的郁彩阳、普靖寄来圆规、三角尺等教具;在马如松这里补习过的学生闻讯后纷纷想方设法给予支持……

半个月不到,约20平方米的新教室就落成了。看到孩子们不再因为转身而磕磕碰碰,老两口脸上的皱纹舒展开来了。

“帮孩子们补课要紧哪!”这句口头禅伴随着马如松的义务辅导,已经在妻子的口中念叨了20多年。

妻子黄楠小马如松两岁,是个善解人意的贤内助。用马如松的话说,“没有她做后盾,我的辅导一天也坚持不下去!”

心甘情愿不收费

“同学们,离中考和高考越来越近了,我们来梳理一下初中几何,一共是150个知识点、48个图形,只要掌握了其中的解题方法,就会在考场上游刃有余……”马如松把抽象变成具象,把枯燥转为生动,把模糊化作清晰……一道道数学难题在他的演绎和破解下,让屏声静听的孩子犹如醍醐灌顶,一下子耳聪目明起来,解题技巧与能力与日俱增。

马如松的辅导以数学为主,兼顾物理、化学和其他功课。辅导对象以初中生为主,平时主要对学生进行答疑、点拨、补差,寒暑假则有针对性地引导他们系统地梳理和复习上一学期所学的知识。

40多年的教学经验成就了马如松通俗易懂、简明扼要的教法。他将重要的概念、公式板书出来,重点提示,反复讲解,逐个提问,确保每个学生学得懂、记得牢、会运用。

“人要活到老,学到老。”马老师说,尽管他已经85岁了,但是不服老,家里订了很多报纸杂志,一有空就翻阅,他喜欢钻研难题,经常把最近的中考、高考试题拿出来琢磨,对知识点进行总结,他要带给孩子们真正有效的学习方法。

马如松的义务辅导如日中天,越来越多的家长要将孩子送上门。为报答他,好多家长想方设法表达谢意,送钱送物自然免不了。

“多亏了您,孩子才有出息!”“马老师,您就收下吧!”“树不能离根,人不能忘恩哪!”面对家长恳切的眼神,马如松一口谢绝,坚决不收一分钱。“如果收下了,就违背了我办公益辅导班的初衷!”

那种执拗几乎到了不近人情的地步。“孩子们用心(学习),将来有个好前程就是对我最大的回报!”那种情、那份爱、那颗心令人动容。

一位大学生毕业回忆起当年,仍难掩浓浓的留念和感叹:“我从初一到高中,数理化三门学科全部在马老师这儿补习过,他陪我度过了一个又一个节假日。他总是一副慈祥的容貌,而且从来不收一分钱辅导费,也从来没有骂过我们一句。”邻居夏大妈逢人便说:“我家两个孩子先后请马老师辅导过,现在都考上了理想的大学。马老师人太好了,教得细致,孩子们都喜欢他。”

马如松的花名册上密密麻麻,写满了孩子们的名字:黄桂才、谢吉民、朱云勤、李小燕、于友军、陈磊、周舟……从这里不难发现,来补习的学生已从大伦镇扩展到邻近的蒋垛、王石等乡镇,30华里之外的姜堰城区也有人慕名而来。更有海安市曲塘镇李庄村的缪义发先后将孙子孙女送给素不相识的马如松补习,他的孙子已于2021年考上如愿的大学。20多年来,马如松辅导过的学生考取大学的有数百名,其中留守、流动、困境儿童占一半以上。

老马精神放光芒

2018年7月,马如松的事迹先后被新华社、央广网、澎湃新闻等媒体重点宣传报道。时任区委书记专程前往看望慰问马如松,致敬他驰而不息、锲而不舍的奉献精神。同年9月,中央文明办隆重发布“中国好人榜”,江苏省泰州市姜堰区大伦镇申扬村的马如松凭借“退休老教师坚守乡村讲堂17载义务辅导数千学子”的事迹荣登“中国好人榜”。

随着声誉鹊起,“中国好人”马如松的事迹就像一股冲出山涧的叮咚作响的清泉,给社会带来清新,给文明注入活力,让人们充满敬意。

社会各界人士尤其是学校师生纷纷慕名而来。一个学身边人讲身边事的活动蔚然成风。

马如松工作室挂牌成立;以他为主的大伦初级中学“润德堂”布展一新;微视频《文明路上的榜样力量》在播放:一把三角尺,两块小黑板,几平方小教室,一群渴求知识的孩子……

马如松还是那样的谦虚、低调、诚实、稳重。“光环在身,固然光荣,但自己头脑要清醒,我只不过做了一个普通人能做的事。”他说。

荣誉加身的马如松就像一支熊熊燃烧的火炬,一刻也不停息——

他受聘姜堰中专师德师风督导,用心诠释清廉二字;

他为姜堰实小康华校区作先进事迹报告,满怀深情;

他接受姜堰四中、大伦小学的小记者采访,对他们寄予殷切希望;

他在全区教育工会师德师风大会专题发言,坦陈心迹;

他欣然参加南京感动中国江苏年度十大人物报告会、泰州市十大人物报告会、溱潼公益庆典等;

他感到自豪的是,母校姜堰中学举行建校八十周年庆典之际,他这个老校友以特邀采访嘉宾的身份出席了;

他最感动的是,2022年教师节恰逢月朗风清中秋节,大伦初级中学“马如松工作室”的青年教师代表来到他家择菜、洗菜、掌勺……并且陪伴他们老两口吃团圆饭,其乐融融。年轻教师包瑞还带来了提前写好的对联:“马不解鞍,师德如松”;

他对亲自登门的姜堰二中的外教、美国人约瑟夫吐露心声:永远把个人得失放在最后。约瑟夫表示要把寻访经历写出来,让马如松开办公益辅导班的事迹在海外传播。

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

如今在当地政府的帮助下,大伦初级中学“马如松工作室”生机勃勃,吸引了更多的年轻教师加入公益善举。“寻找青年马如松”活动也在泰州社会各界如火如荼地展开……

青松不老犹舞翠,春华秋实绽芳菲。结束对“中国好人”马如松的采访,亲耳聆听马老朴素真诚的话语,亲身感受马老的人格魅力,我的心灵为之一震。沉思良久,脑海里蓦然跳出习近平总书记在庆祝第32个教师节上说的一番话,教师重要,就在于教师的工作是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。

是的,时代呼唤向好、向善、向上;人心期盼亲情、友情、真情;文明需要乡风、乡韵、乡愁。

先生之风,山高水长!

马如松免费为学生辅导

马如松坚决拒绝学生家长的红包

2023年6月,马如松与姜堰二中外教约瑟夫合影

2018年9月,马如松被推荐为“中国好人”

2019年4月,马如松获评“2018感动中国·江苏年度人物”