内容详情

2022年02月25日

农耕时代姜堰的元宵节

本文字数:1450

◆戴永久

姜堰一带,农耕条件下的元宵节除了吃炒圆子就是晚上尽情玩乐。那时的农村人因陋就简,土法上马,各显其能,自寻其乐,大人小孩都玩滚铁环、抽光棍(陀螺)、打六砖、跳房子、斗鸡、打呆子、猫抓老鼠,还有一些玩乐方式现在已经少有人知。

放地嗡儿

地嗡儿又叫嗤筒儿。在茶杯口粗细、约4厘米长的毛竹筒上刻出兜风口,两头嵌木板,穿在木板中心的竹梃子下伸3厘米、上伸6厘米,竹筒上的缝隙以松香密封。施放时先以专用棉绳绕在梃子上部,后用一根一指半宽的毛片挤住竹梃,将绕绳猛地一抽,地嗡“嗤”的一声就飞速旋转起来,并发出“哦、哦”的尖叫声,煞有趣味。若是几只地嗡儿同场竞技,尖叫声会此起彼伏。

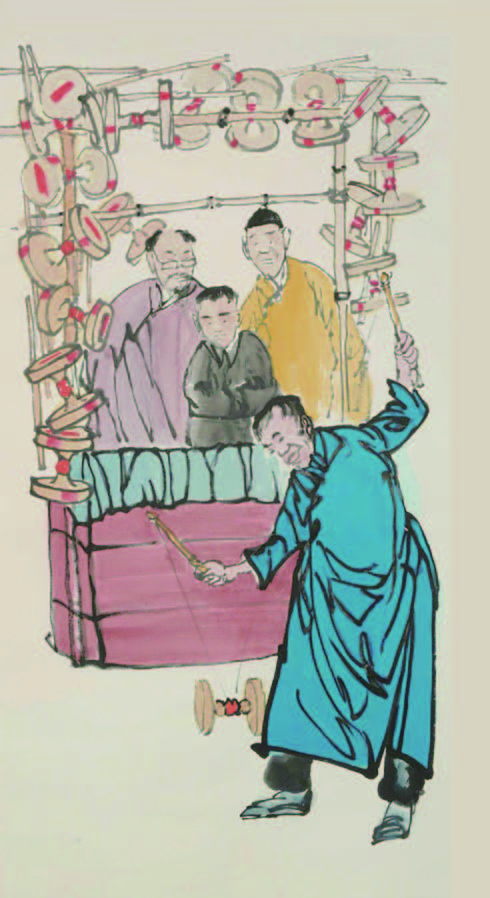

扯扯嗡儿

扯扯嗡儿就是抖空竹。不挑场地,老少咸宜,不但可以锻炼身体,而且可以随心所欲地玩出花样来。鼎盛时,我家有大中小三只扯嗡儿,祖孙三代人也曾同场竞技过。

炸茅火

炸茅火是元宵节晚上家家户户铁定的娱乐项目。事前用通直、大小相当的芦穄、穄子、狗尾儿(即谷子)、沟坎草等秸秆做包皮,以芝麻、黄豆秸、碎麦草做芯子,用稻草做绳,密匝匝地捆扎成碗口粗细、长一丈左右的一个人能舞得动的草滚子。晚饭后,户主在孩子们的拥簇下扛着各具特色的“茅火把子”来到自家田头,将火把点燃并抡起来快跑,边跑边向两侧地头舞动,还要合着前行的步伐高喊期许的话,掉落到地上的灰烬火星四溅,飞舞的火把在旷野连成一片,似条条火龙翻滚。

挂红灯笼

那时农村医疗条件差,患病的人祈求神佛保佑的做法较为普遍。犯眼疾者求神见效后这样还愿谢神:按照许诺,在门前竖一根高高的圆木或毛竹,再用绳子配上滑轮,绳子一头系着斗笠下挂点燃的“拜烛儿”的小红灯笼,牵拉绳子的另一头使灯笼升至杆顶。月光下,庄头红灯三五,遥相辉映,很有诗情画意。

点天灯

点天灯也叫放洋灯或放孔明灯。先用薄竹篾扎一个直径60厘米左右、高80厘米左右的桶形灯架,然后用优质薄纸糊上,封闭顶端,底部居中处设一横担,横担中间系上能够点燃的油捻子。油捻子燃烧时会产生足以使纸桶缓缓升起的热气,随着热气加大以及微风吹拂,纸灯会边升高边缓缓飘移。若风力偏大,天灯则会随风快速移动,似陨落的流星,一转眼就滑离人们的视线,直至油尽灯落。若天灯落地时油捻子还未熄灭,很可能因为飘落到草堆或草屋上而酿成火灾。

放风筝

孩子们放的风筝相对简便:把一张长方形的废纸的四角及中间撕出小洞,用两根粗细长短相仿的麦秆斜十字一穿,扣上棉纱作线,这叫做“草纸筒儿”;若用一根篾子弯成半圆形,用细绳一扣,绑上十字骨架,再糊上纸接上尾巴,这叫做“洋人打伞”;还有的用四根篾子扎成正方形,糊上纸,较大的则缝上纱布按上尾巴,这叫做“四面网儿”;假如用篾子扎到一尺以上,糊上纸,做好尾巴,扣几根纵线,这就是正儿八经的“六角”“八角”风筝。青年人玩的较为复杂:“七星灯”“九串铃”等五花八门。当年老坝头秦宾成玩的巨无霸风筝高达七尺二寸,挂的风铃有一百多只,搓制的牵绳有小孩手指头粗,七八框牵绳重达几十斤,十几个壮汉合力才能将风筝拉上天。风筝上天后小铃如潮,哨子“嘀、嘀”鸣唱,组合的筒子“波、波”作响,层次分明,那对特大的“嗡铃”如巨鼓敲击,动人心弦。有一年正月半放上天后吵得庄上的两名产妇不能入睡,由此引发纠纷,后经人调停,办了一桌酒菜,风筝这才迫降下来。

儿时的姜堰人的那些耳熟能详的玩法,如今有的已经加上了现代元素,面目全非,失去了原有的野性和趣味;有的则因为失去赖以生存的环境和条件而绝迹。人类文明需要传承和创新,留下亲身经历的东西既是我们的责任,也是对社会的回报。