еҶ…е®№иҜҰжғ…

2019е№ҙ03жңҲ27ж—Ҙ

е…ұе’ҢеӣҪеҗҢйҫ„иҖ…и·Ңе®•дәәз”ҹзҡ„еӣһж”ҫ

вҖ”вҖ”и®ҝзңҒдҪңеҚҸдјҡе‘ҳгҖҒзәӘе®һж–ҮеӯҰгҖҠ1966е№ҙжҲ‘们иҜ»й«ҳдёүгҖӢдҪңиҖ…й«ҳжі°дёң

жң¬ж–Үеӯ—ж•°пјҡ3196

жң¬жҠҘи®°иҖ… е‘ЁйҖёе№і

дҪңиҖ…й«ҳжі°дёң

д»Ҡе№ҙеҲқпјҢй«ҳжі°дёңе…Ҳз”ҹжҺЁеҮәдәҶд»–зҡ„й•ҝзҜҮзәӘе®һж–ҮеӯҰгҖҠ1966е№ҙжҲ‘们иҜ»й«ҳдёүгҖӢпјҢиҜҘд№ҰйҖҡиҝҮж•°еҚҒдёӘеҲ«е…·зү№иүІзҡ„ж•…дәӢпјҢжө“зј©дәҶйӮЈдёӘзү№е®ҡзҡ„е№ҙд»ЈпјҢдј иҫҫеҮәдёҚдёҖж ·зҡ„дәәз”ҹж„ҹжӮҹгҖӮеӣ дёәеҸ–жқҗе’Ңи§Ҷи§’дёҚеҗҢеҜ»еёёпјҢиҝҷйғЁзәӘе®һжҖ§зҡ„ж–ҮеӯҰдҪңе“ҒдёҖз»Ҹй—®дё–е°ұеҗёеј•дәҶдј—еӨҡиҜ»иҖ…гҖӮ

ж—ҘеүҚжң¬жҠҘи®°иҖ…е°ұгҖҠ1966е№ҙжҲ‘们иҜ»й«ҳдёүгҖӢзҡ„зј–и‘—з»ҸиҝҮе’ҢжҲҗд№ҰеҲқиЎ·дё“й—ЁйҮҮи®ҝдәҶдҪңиҖ…й«ҳжі°дёңгҖӮ

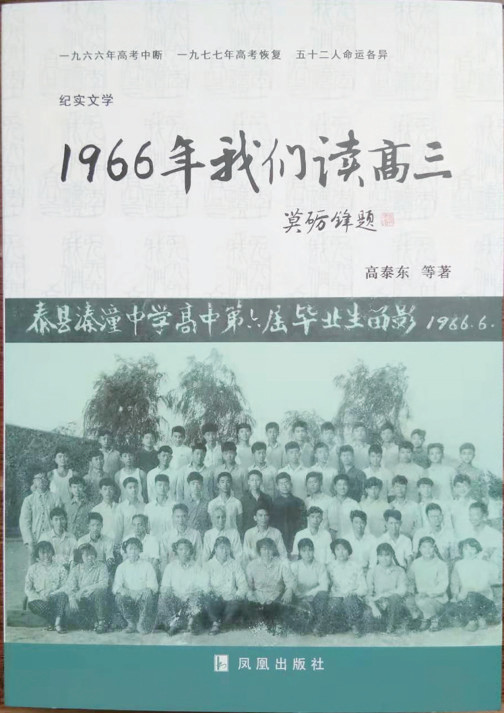

гҖҠ1966е№ҙжҲ‘们иҜ»й«ҳдёүгҖӢе°Ғйқў

и®°иҖ…пјҡжӮЁзҡ„гҖҠ1966е№ҙжҲ‘们иҜ»й«ҳдёүгҖӢеҫҲеҸ—40еҗҺгҖҒ50еҗҺиҝҪжҚ§пјҢдҪҶжҳҜеҜ№80еҗҺгҖҒ90еҗҺжқҘиҜҙиҝҳжҳҜйўҮж„ҹйҷҢз”ҹзҡ„пјҢжӮЁеҸҜд»Ҙд»Ӣз»ҚдёҖдёӢиҝҷйғЁи‘—дҪңеӣһж”ҫдәҶд»Җд№Ҳж ·зҡ„еҺҶеҸІеңәжҷҜеҗ—пјҹж–°з”ҹд»ЈйңҖиҰҒеҖҹеҠ©е®ғж„ҹзҹҘд№Ұдёӯеұ•зӨәзҡ„дёҠдёҖд»Јзҡ„дәәз”ҹйҒӯйҷ…е’ҢзӨҫдјҡзҺҜеўғгҖӮ

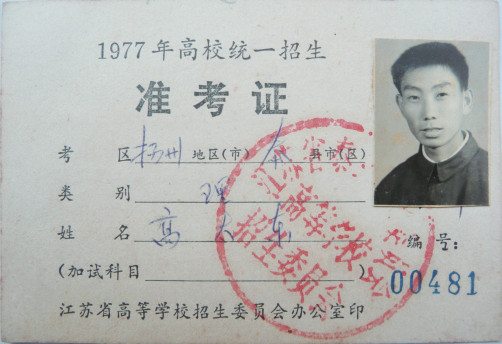

й«ҳжі°дёңпјҡ53е№ҙеүҚзҡ„1966е№ҙпјҢжҲ‘е’ҢжҲ‘зҡ„еҗҢзҸӯеҗҢеӯҰ——52дёӘеҚҒе…«д№қеІҒзҡ„дёҺе…ұе’ҢеӣҪеҗҢйҫ„зҡ„зғӯиЎҖйқ’е№ҙеңЁжі°еҺҝжәұжҪјдёӯеӯҰеҗҢзҸӯе°ұиҜ»й«ҳдёүпјҢеӨ§е®¶еҚіе°ҶеҘ”иөҙиҖғеңәгҖӮйЈҺдә‘зӘҒеҸҳпјҢе…ЁеӣҪй«ҳиҖғжҲӣ然иҖҢжӯўпјҢеҮӯз©әиө·жөӘпјҢжү“еҫ—иҝҷзҫӨе№ҙиҪ»дәәжҷ•еӨҙиҪ¬еҗ‘гҖҒжүӢи¶іж— жҺӘгҖӮж—¶е…үиҚҸиӢ’пјҢзӣҙеҲ°11е№ҙеҚҠд№ӢеҗҺзҡ„1977е№ҙ12жңҲпјҢ他们е§Ӣеҫ—дёҺй”ҷеӨұдәӨиҮӮзҡ„й«ҳиҖғдёҚжңҹиҖҢйҒҮгҖӮйқўеҜ№еҢҶдҝғжҒўеӨҚзҡ„й«ҳиҖғпјҢ52дёӘиҚ’еәҹеӯҰдёҡе·Ід№…зҡ„1966еұҠй«ҳдёӯжҜ•дёҡз”ҹеӣ дёәз§Қз§ҚеҺҹеӣ пјҢдёҚеҫ—дёҚдҪңеҮәиҮӘе·ұзҡ„йҖүжӢ©пјҢ并且з”ұжӯӨиө°дёҠдёҚеҗҢзҡ„дәәз”ҹд№Ӣи·ҜгҖӮ

йқ’и‘ұе°‘е№ҙпјҢеІҒжңҲеҗ№иҖҒпјҢ1966еұҠ52еҗҚй«ҳдёӯжҜ•дёҡз”ҹе’ҢеҪ“е№ҙе…ЁеӣҪжүҖжңүзҡ„й«ҳдёүеӯҰз”ҹдёҖж ·пјҢ他们йғҪеңЁдёҚзҹҘдёҚи§үдёӯзҷҪдәҶеӨҙпјҢдёҚеҗҢзҡ„жҳҜпјҢз”ұдәҺжңүдәәзүөеӨҙпјҢиҝҷдёӘзҸӯзҡ„еҒҘеңЁиҖ…жҲ–еҠЁз¬”пјҢжҲ–еҸЈиҝ°пјҢжҲ–иҝҪи®°пјҢ52дёӘдәәзҡ„дәәз”ҹж•…дәӢеңЁж–Үеӯ—зҡ„жІіжөҒйҮҢиҚЎиө·еҸҢжЎЁ……

и®°иҖ…пјҡгҖҠ1966е№ҙжҲ‘们иҜ»й«ҳдёүгҖӢжҳҜдёҖйғЁй•ҝзҜҮзәӘе®һж–ҮеӯҰдҪңе“ҒпјҢиҜ·жӮЁи°Ҳи°ҲеҜ№“зәӘе®һж–ҮеӯҰ”зҡ„зҗҶи§ЈгҖӮ

й«ҳжі°дёңпјҡе…ідәҺзәӘе®һж–ҮеӯҰзҡ„е®ҡд№үжңүеӨҡз§Қи§ӮзӮ№гҖӮжҲ‘еҖҫеҗ‘дәҺжқҺиҫүзҡ„иЎЁиҝ°пјҡзәӘе®һж–ҮеӯҰжҳҜеҖҹеҠ©дёӘдәәдәІеҺҶгҖҒйҮҮи®ҝзӯүдҪ“йӘҢж–№ејҸжҲ–дҪҝз”Ёж—Ҙи®°гҖҒд№ҰдҝЎгҖҒжЎЈжЎҲгҖҒж–°й—»жҠҘйҒ“зӯүеҺҶеҸІж–ҮзҢ®пјҢд»Ҙйқһиҷҡжһ„ж–№ејҸеҸҚжҳ зҺ°е®һжҲ–еҺҶеҸІдёӯзҡ„зңҹдәәгҖҒзңҹдәӢзҡ„ж–ҮеӯҰдҪңе“ҒгҖӮзәӘе®һж–ҮеӯҰеҢ…жӢ¬жҠҘе‘Ҡж–ҮеӯҰгҖҒеҺҶеҸІзәӘе®һгҖҒеӣһеҝҶеҪ•гҖҒдј и®°зӯүеӨҡз§Қж–ҮдҪ“гҖӮиҝҷжң¬д№Ұдёӯзҡ„дәәзү©гҖҒдәӢ件гҖҒеҸ‘з”ҹең°гҖҒеҸ‘з”ҹж—¶й—ҙйғҪжҳҜзңҹе®һзҡ„пјҢеӣ дёәи®°еҝҶзҡ„еҺҹеӣ пјҢжңүзҡ„ж—¶й—ҙеҸҜд»ҘеҮҶзЎ®еҲ°жңҲжҲ–ж—ҘпјҢиҖҢжңүзҡ„еҸӘиғҪи®°еҪ•еҲ°е№ҙжҲ–еӯЈгҖӮ

и®°иҖ…пјҡиҜ·жӮЁз»ҷе№ҝеӨ§иҜ»иҖ…д»Ӣз»ҚдёҖдёӢгҖҠ1966е№ҙжҲ‘们иҜ»й«ҳдёүгҖӢжҖ»дҪ“жһ„жһ¶еҗ§пјҒ

й«ҳжі°дёңпјҡйҰ–е…ҲиҰҒиҜҙзҡ„жҳҜпјҢиҝҷйғЁд№ҰжҳҜжҲ‘们泰еҺҝжәұжҪјдёӯеӯҰ1966еұҠй«ҳдёүзҸӯпјҲеҪ“е№ҙиҜҘж ЎеҸӘжӢӣдәҶдёҖдёӘзҸӯпјүеҒҘеңЁзҡ„44дҪҚеҗҢеӯҰпјҲжҲҗзЁҝж—¶еҺ»дё–2дәәпјҢеҮәзүҲеҗҺеҺ»дё–1дәәпјүе…ұеҗҢеҸӮдёҺеҲӣдҪңзҡ„гҖӮе…Ёд№Ұ收еҪ•дәҶ“52дёӘдәәз”ҹ”зҡ„160зҜҮж–Үз« пјҢеҠ дёҠеәҸгҖҒи·ӢгҖҒеүҚиЁҖгҖҒеҗҺи®°зӯүжҖ»е…ұ169зҜҮпјҢ55.7дёҮеӯ—пјҢй…Қжңү154е№…и®°еҪ•дёҚеҗҢж—¶жңҹзҡ„еӯҰд№ гҖҒе·ҘдҪңжҲ–з”ҹжҙ»еңәжҷҜзҡ„еӣҫзүҮгҖӮе…Ёд№Ұе…ұеҲҶеҚҒз« пјҢеҲҶеҲ«жҳҜпјҡиү°йҡҫжұӮеӯҰгҖҒй«ҳиҖғеәҹжӯўгҖҒдёҠеұұдёӢд№ЎгҖҒжҒўеӨҚй«ҳиҖғгҖҒжү“жӢјеІҒжңҲгҖҒеёҲз”ҹжғ…и°ҠгҖҒжҷҡйңһж»ЎеӨ©гҖҒдёғеҚҒеӣһжңӣгҖҒеҗҢеӯҰиҒҡдјҡгҖҒжҖҖеҝөеҗҢеӯҰгҖӮд№ҰдёӯеҫҲеӨҡдәәдәІеҺҶзҡ„ж•…дәӢеёҰжңүйІңжҳҺзҡ„ж—¶д»ЈеҚ°и®°пјҢжҜ”еҰӮгҖҠиөӨи„ҡиёҸйӣӘеҺ»дёҠеӯҰгҖӢгҖҠ家иҙ«жұӮеӯҰж„ҹдј—жҒ©гҖӢгҖҠжҸ’йҳҹж—Ҙи®°ж‘ҳжҠ„гҖӢгҖҠдёҖи·Ҝдёўејғзҡ„зәўеұұиҠӢгҖӢгҖҠжҺЁиҝҹ11е№ҙеҚҠзҡ„й«ҳиҖғгҖӢгҖҠжҲ‘йӮЈжҳҷиҠұдёҖзҺ°зҡ„“жё…еҚҺжўҰ”гҖӢгҖҠиҰҒ“е‘Ҫ”зҡ„дёҖдёӘеӯ—гҖӢгҖӮ

ж–№еўһе–„жҸ’йҳҹж—¶жҢ‘жіҘ

и®°иҖ…пјҡжҳҜд»Җд№Ҳи§ҰеҸ‘дәҶжӮЁе’ҢжӮЁзҡ„еҗҢеӯҰеҲӣдҪңиҝҷжң¬д№Ұзҡ„еҶІеҠЁпјҹ

й«ҳжі°дёңпјҡжҲ‘们иҝҷдёӘзҸӯзҡ„еҗҢеӯҰеҲҶеҲ«еңЁй«ҳдёӯжҜ•дёҡ30е‘Ёе№ҙгҖҒ42е‘Ёе№ҙе’Ң50е‘Ёе№ҙж—¶иҒҡдјҡдәҶдёҖж¬ЎпјҢ50е‘Ёе№ҙиҒҡдјҡеүҚпјҢдёҚе°‘еҗҢеӯҰе»ә议收йӣҶж–°ж—§з…§зүҮжҗһдёӘгҖҠзәӘеҝөеҶҢгҖӢгҖӮеӣ дёәжҲ‘й•ҝжңҹеҒҡж–Үеӯ—е·ҘдҪңпјҢи§үеҫ—еҚ•еҚ•ж”¶йӣҶз…§зүҮзҡ„гҖҠзәӘеҝөеҶҢгҖӢеҲҶйҮҸдёҚеӨҹпјҢдәҺжҳҜе»әи®®еӨ§е®¶еҶҷдёҖдәӣеӣһеҝҶжҖ§зҡ„ж–Үз« пјҢиҝҷж ·дёҚд»…жҲ‘们иҮӘе·ұеҸҜд»ҘзңӢпјҢиҖҢдё”еҸҜд»Ҙз»ҷеҗҺдәәиҜ»гҖӮдҪҶжҳҜеӣ дёәз§Қз§ҚеҺҹеӣ пјҢзӣҙеҲ°50е‘Ёе№ҙиҒҡдјҡж—¶еҸӘ收йӣҶеҲ°еҚҒеӨҡзҜҮзЁҝеӯҗпјҢиҝҷ件дәӢдёҚеҫ—дёҚжҗҒзҪ®дәҶгҖӮ

еӨ§зәҰ2дёӘжңҲеҗҺпјҢж–ҮеҸӢзјӘиҚЈж Әе…Ҳз”ҹз»ҷжҲ‘дёҖжң¬гҖҠйҡҸеӣӯзҗҗи®°гҖӢпјҢиҝҷжҳҜд»–еңЁеҚ—дә¬еёҲиҢғеӯҰйҷўе°ұиҜ»ж—¶зҡ„еҗҢзҸӯеҗҢеӯҰеӣһеҝҶж Ўеӣӯз”ҹжҙ»зҡ„ж–ҮйӣҶпјҢиҷҪжңӘжӯЈејҸеҮәзүҲпјҢеҚҙз»ҷжҲ‘еҫҲеӨ§зҡ„и§ҰеҠЁпјҢ并且еқҡе®ҡдәҶжҲ‘зј–и‘—еҮәзүҲе…ЁзҸӯеҗҢеӯҰеӣһеҝҶеҪ•зҡ„жғіжі•гҖӮйҡҸеҗҺжҲ‘е®ҡдёӢдәҶеҹәжң¬еҺҹеҲҷпјҡеҒҘеңЁзҡ„еҗҢеӯҰзҡ„“иҮӘиҝ°”дёҖдёӘйғҪдёҚиғҪе°‘пјҢеҺ»дё–зҡ„еҗҢеӯҰзҡ„“иҝҪи®°”дёҖдёӘд№ҹдёҚиғҪе°‘гҖӮ

зәӘеҝөжҒўеӨҚй«ҳиҖғ40е№ҙиҒҡдјҡ

и®°иҖ…пјҡ收йӣҶгҖҒжўізҗҶе’Ңи®°еҶҷ52дёӘеҗҢеӯҰзҡ„дәәз”ҹж•…дәӢзҡ„е·ҘдҪңжһҒдёәеәһжқӮпјҢдҪ иӮҜе®ҡйҒҮеҲ°дәҶдёҚе°‘еӣ°йҡҫпјҢиҜ·жӮЁз•ҘеҠ д»Ӣз»ҚгҖӮ

й«ҳжі°дёңпјҡеҶіе®ҡеҒҡиҝҷ件дәӢд№ӢеүҚпјҢжҲ‘еңЁй«ҳдәҢйҖӮзәӘеҝөйҰҶе·ҘдҪңпјҢдёәдәҶе…Ёиә«еҝғжҠ•е…Ҙиҝҷжң¬д№Ұзҡ„зј–еҶҷе·ҘдҪңпјҢжҲ‘еҗ‘зәӘеҝөйҰҶиҫһдәҶиҒҢгҖӮ

йҰ–е…ҲжҳҜиҠұеҘҪеӨ§зҡ„еҠӣж°”дёҺеҒҘеңЁзҡ„еҗҢеӯҰжҺҘдёҠеӨҙпјҢеҗ‘他们表иҫҫжҲ‘зҡ„жғіжі•пјҢеҲҶжһҗиҝҷ件дәӢзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮз»ҸиҝҮдёҖж¬Ўж¬ЎеҒҡе·ҘдҪңпјҢеҚҠж•°д»ҘдёҠзҡ„еҗҢеӯҰзӯ”еә”“еҶҷеҶҷзңӢ”пјҢдәҺжҳҜжҲ‘йҷҶз»ӯ收еҲ°д»–们зҡ„ж–Үз« гҖӮдҪҶжҳҜжңүдәӣж–Үз« дәӢдҫӢдёҚеӨҡпјҢзјәд№Ҹж–ҮеӯҰжҖ§пјҢжҲ‘еҸҲдёҖдёҖиҒ”系他们пјҢеңЁиЎҘе……йҮҮи®ҝзҡ„еҹәзЎҖдёҠеҜ№ж–Үеӯ—еҠ д»Ҙдҝ®ж”№пјҢе…¶дёӯеҜ№ж–ҮзЁҝзҡ„йўҳзӣ®ж”№еҠЁиҫғеӨҡпјҢжҜ”еҰӮпјҢе°Ҷ“еӨ§зӮүзғ§йҘјйҰҷ”ж”№жҲҗ“йЈһзҝ”зҡ„зғ§йҘј”пјҢ“жҲ‘зҡ„еӨ§еӯҰжўҰ”ж”№жҲҗ“еӨ«еҰ»еҸҢеҸҢиҖғеӨ§еӯҰ”пјҢ“жҲ‘дёҺеӨ§еӯҰж— зјҳ”ж”№жҲҗ“иҰҒеӨ§еӯҰиҝҳжҳҜиҰҒе„ҝеӯҗ”гҖӮеҗҢеӯҰи®ёйҰЁйҡҸе„ҝеӯҗе®ҡеұ…еӣҪеӨ–пјҢеҘ№еҜ„жқҘзҡ„дёҖзҜҮзЁҝеӯҗеҫҲзҹӯпјҢ2018е№ҙжҳҘиҠӮжңҹй—ҙпјҢжҲ‘дёҺеҘ№еҫ®дҝЎдәӨжөҒдәҶ6еӨ©пјҢз»ҲдәҺжү©еҶҷжҲҗдәҶиЎҖиӮүдё°ж»Ўзҡ„гҖҠе№іеҮЎдәәз”ҹд№ҹи·Ңе®•гҖӢгҖӮ

еӣ дёәжңҚдјәиҖҒжҜҚгҖҒз…§йЎҫеӯҷиҫҲгҖҒиҮӘе·ұжӮЈз—…зӯүеҺҹеӣ пјҢжңү18дҪҚеҗҢеӯҰиҜҙжҳҜеҫҲй•ҝдёҖж®өж—¶й—ҙеҶ…жӢҝдёҚеҮәж–ҮзЁҝпјҢд№ҰзЁҝеҸӘеҫ—жҗҒжө…гҖӮеҸҲиҝҮдәҶдәӣж—ҘеӯҗпјҢжҲ‘дёҚз”ҳеҝғиҝҷ件дәӢе°ұиҝҷж ·“й»„”дәҶпјҹдәҺжҳҜжҲ‘иұҒеҮәеҺ»дәҶпјҡжҲ‘йҮҮи®ҝжҲ‘еҶҷзЁҝпјҒеҚҠе№ҙеӨҡж—¶й—ҙпјҢжҲ‘еңЁжңүе…іеҗҢеӯҰж–№дҫҝзҡ„ж—¶еҖҷйҮҮи®ҝ他们пјҢе…ҲеҗҺ收йӣҶеҲ°16дҪҚеҗҢеӯҰзҡ„зҙ жқҗпјҢе…¶дёӯдёӨдҪҚе·ІжҳҜ“ж—¶ж—Ҙж— еӨҡ”пјҢйҮҮи®ҝе°ұеңЁз—…жҲҝйҮҢиҝӣиЎҢпјҢ他们еҳұе’җжҲ‘дёҖе®ҡиҰҒеҶҷеҘҪ他们зҡ„ж•…дәӢпјҢдәҶеҚҙ他们зҡ„еҝғж„ҝгҖӮ

иҝҳжңү2дҪҚеҗҢеӯҰйҡҫд»ҘйҮҮи®ҝгҖӮдёҖдҪҚйҮҚз—…иҖ…зӯ”еә”жҺҘеҸ—йҮҮи®ҝпјҢдҪҶжҳҜжҖ»жғі“зӯүзІҫзҘһеҘҪдёҖзӮ№”еҶҚиҜҙпјҢжҳҺж—Ҙеҫ…жҳҺж—ҘпјҢзӯүдәҶиҝ‘дёҖе№ҙпјҢзӣҙиҮід»–дёҚиғҪи§ҒдәәдәҶжҲ‘жүҚдҪңзҪўпјҢиҖҢд»–зҡ„иҖҒдјҙеҸҲеӣ дёәж—ҘеӨңе®ҲеҖҷеңЁзҲұдәәзҡ„з—…еәҠеүҚи„ұдёҚејҖиә«пјҢжҲ‘еҸӘеҫ—и§ҒзјқжҸ’й’Ҳең°дёҺеҘ№“еҫ®дҝЎдәӨжөҒ”пјҢеҗҺжқҘд»–й•ҝдҪҸеҚ—дә¬зҡ„ејҹејҹиҝ”д№Ўж—¶жҺҘеҸ—дәҶжҲ‘зҡ„йҮҮи®ҝж–№жүҚе®ҢзЁҝгҖӮеҗҢеӯҰеӮЁйЎәжһ—дёҖзӣҙеӨұиҒ”пјҢдёҖеӨ©дёҺд»–зҡ„еҰ»еӯҗеё…е°ҸзІүйҖҡдёҠдәҶз”өиҜқпјҢжүҚзҹҘйҒ“д»–е·Із»Ҹз—ҙе‘ҶдәҶпјҢжҲ‘еҸӘеҫ—иҜ·жұӮеҘ№“еҗҲдҪң”гҖӮеҘ№еҫҲдёәеӨ§е®¶иҝҷд№ҲеӨҡе№ҙжІЎжңүеҝҳжҺүеӮЁйЎәжһ—ж„ҹеҠЁпјҢзү№ең°д»ҺдёҠжө·иө¶еӣһе§ңе °пјҢе’ҢжҲ‘еҲҶдә«дәҶеҘ№зҲұдәәзҡ„ж•…дәӢпјҢеӨңеҚҠж—¶еҲҶеҸҲжҖҘжҖҘеҝҷеҝҷд№ҳдҫҝиҪҰиҝ”еӣһдёҠжө·з…§ж–ҷ“иҝһеӯҷеӯҗйғҪи®ӨдёҚеҫ—”зҡ„дёҲеӨ«гҖӮж„ҹж…ЁдәҺеҘ№йҮ‘еӯҗиҲ¬зҡ„еҝғзҒөпјҢжңӣзқҖеҘ№з–Іжғ«зҡ„иғҢеҪұпјҢжҲ‘зҡ„зңјжіӘеӨәзң¶иҖҢеҮәгҖӮ

и®°иҖ…пјҡеңЁйҮҮзј–е’ҢеҮәзүҲиҝҷйғЁд№Ұзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢдҪ ж„ҹи§ҰжңҖж·ұзҡ„жҳҜд»Җд№Ҳпјҹ

й«ҳжі°дёңпјҡж„ҹи§ҰжңҖж·ұзҡ„жҳҜйӣҶдҪ“зҡ„еҠӣйҮҸгҖӮйҮҮи®ҝгҖҒеҲӣдҪңгҖҒзј–еҶҷзӯүдёҖеӨ§е ҶдәӢеҠЎпјҢдјјд№ҺеёёеёёжҳҜжҲ‘дёҖдёӘдәәжүҝжӢ…пјҢдҪҶжҳҜжҲ‘ж—¶ж—¶еҲ»еҲ»ж„ҹеҸ—еҲ°е…ЁзҸӯеҗҢеӯҰгҖҒзӨҫдјҡжңүиҜҶд№ӢеЈ«зҡ„ж®·еҲҮзӣ®е…үпјҢж„ҹеҸ—еҲ°иғҢеҗҺжңүдёҖиӮЎйӣҶдҪ“еҠӣйҮҸеңЁж”Ҝж’‘зқҖгҖӮжҲҗзЁҝзӯүеҫ…еҮәзүҲж—¶пјҢдёҖеәҰйҒҮеҲ°иҝҮ“жӣІжҠҳ”пјҢеҺҹеҺҝ委常委гҖҒеүҜеҺҝй•ҝеҫҗж №ејҹпјҢеҢәдҪңеҚҸжӣ№еӯҰжһ—гҖҒзјӘиҚЈж ӘпјҢй«ҳдёӯзҸӯдё»д»»еӯҷж°ёе№ҙпјҢеҗҢеӯҰеј йЎәзӣҠгҖҒдёҘеҫ·жҳҺгҖҒзҺӢеҸӢе…°гҖҒеј жЈЈеҚҺгҖҒе§ңжңҲзҺІзӯүдёәжӯӨд»ҳеҮәдәҶз§ҜжһҒжңүж•Ҳзҡ„еҠӘеҠӣпјӣеҮәзүҲз»Ҹиҙ№дёҚи¶іж—¶пјҢеҫҗжҷ“жҳҘгҖҒж–№еўһе–„гҖҒиӮ–иӢҸжһ—зӯүиҝ‘20дҪҚеҗҢеӯҰдјёеҮәдәҶжҸҙжүӢгҖӮ

й«ҳжі°дёңйҮҮи®ҝеҪ“е№ҙжҠҘиҖғжё…еҚҺзҡ„зҺӢдҪ©йңһпјҲеҸіпјү

и®°иҖ…пјҡиҝҷйғЁи‘—дҪңеҮәзүҲд№ӢеҗҺиҜ»иҖ…зҡ„еҸҚе“ҚеҰӮдҪ•пјҹдҪ еёҢжңӣиҜ»иҖ…д»Һдёӯеҫ—еҲ°е“Әдәӣ收иҺ·пјҹ

й«ҳжі°дёңпјҡжұҹиӢҸзңҒеҚ—иҸҒдёӯеӯҰж•ҷеёҲжқҺе®ҸиҰҒиҙӯжӯӨд№ҰпјҢжү“еҗ¬дәҶеҫҲй•ҝж—¶й—ҙжүҚдёҺжҲ‘еҸ–еҫ—иҒ”зі»гҖӮжӢҝеҲ°ж–°д№ҰеҗҺпјҢд»–дёҖеҸЈж°”иҜ»дәҶдёӨйҒҚпјҢиҜҙпјҡ“жҲ‘ж Ў1966еұҠиҝҷдёӘжңү6дёӘзҸӯпјҢдҪҶжҳҜи°Ғд№ҹеҶҷдёҚеҮәиҝҷжң¬д№ҰгҖӮж„ҹи°ўдҪ 们дёәеҗҺд»Јз•ҷдёӢдәҶзңҹе®һзҡ„зӨҫдјҡжЎЈжЎҲпјҢеҚҒеҲҶдҪ©жңҚзј–и‘—иҖ…зҡ„жҜ…еҠӣпјҢеӨӘиҫӣиӢҰдәҶпјҒ”

иҺ«з әй”ӢпјҲеҚ—дә¬еӨ§еӯҰеҚҡеҜјпјүиҜҙпјҡ“еӨ§и‘—дёҚдҪҶжҳҜдёәжәұжҪјдёӯеӯҰ1966еұҠз«Ӣдј пјҢд№ҹжҳҜдёәжҲ‘们иҝҷдёҖд»Јдәәз«Ӣдј пјҢд»ҺиҖҢдёәеҗҺдәәз•ҷдёӢзңҹе®һзҡ„еҺҶеҸІи®°еҪ•пјҢж„Ҹд№үйқһеҮЎпјҢйҡҫиғҪеҸҜиҙөгҖӮ”

жІҷд№ӢзҷҪпјҲеҶ…и’ҷеҸӨд№Ңе…°жө©зү№еёӮе…¬еҠЎе‘ҳпјүиҜҙпјҡ“ж—©жҷЁж”¶еҲ°д№ҰпјҢиҝ«дёҚеҸҠеҫ…зңӢдәҶеҮ ж®өпјҢиҮӘ然жғіиө·1966е№ҙпјҢжӯўдёҚдҪҸзғӯжіӘзӣҲзң¶гҖӮд№ҰеҘҪпјҢйҖүйўҳеҘҪпјҢеҶҷеҫ—д№ҹеҘҪгҖӮ”

жқҺжў…пјҲе№ҝдёңзңҒдёңиҺһеёӮе…¬еҸёиҒҢе‘ҳпјүиҜҙпјҡ“иҝҷжң¬д№Ұи®©жҲ‘д»ҺеҺҹжқҘзҡ„йӣ¶жҳҹеҗ¬иҜҙеҲ°е…Ёйқўи®ӨиҜҶпјҢд»ҺиҖҢеҠ ж·ұдәҶеҜ№зҲ¶иҫҲзҡ„дәҶи§ЈгҖӮзңҹе®һе°ұжҳҜеҠӣйҮҸпјҢд»Һд№Ұдёӯзҡ„зңҹе®һпјҢжҲ‘ж„ҹеҸ—еҲ°зӨҫдјҡзҡ„е·ЁеӨ§иҝӣжӯҘгҖӮ”

зјӘиҚЈж ӘпјҲжұҹиӢҸдҪң家пјүиҜҙпјҡ“йҖҷжҳҜдёҖжң¬йҘұеҗ«иЎҖжіӘе’Ң欢笑зҡ„ж–ҮеӯҰдҪңе“ҒпјҢжҳҜж„ҹеҠЁжәұжҪјдёӯеӯҰгҖҒж„ҹеҠЁе§ңе °гҖҒж„ҹеҠЁдёӯеӣҪзҡ„дёӯеӣҪеӯӨжң¬пјҲдёҠжө·иӮІжүҚдёӯеӯҰ1966еұҠй«ҳдёү4зҸӯжңүиҮӘеҚ°жң¬гҖҠиҗҪеҸ¶зјӨзә·гҖӢпјҢ47дәәпјҢ4дәәеӨұиҒ”пјҢд»…18дәәдҪңж–ҮпјүгҖӮ”

йЎҫжҪҮпјҲеҘіпјҢи‘ЈдәӢй•ҝпјүиҜҙпјҡ“иҝҷжң¬д№ҰжҳҜзҲ¶иҫҲзҡ„‘иҠіеҚҺ’пјҢеҰӮжһңеҗҺдәәиғҪе®ўи§Ӯе…¬жӯЈең°еҸҚжҖқзҲ¶иҫҲиҝҷж®өжң¬еҸҜд»ҘйҒҝе…Қзҡ„жӮІеү§пјҢжҲ‘们зҡ„еӯҗеӯҷеҗҺд»ЈжүҚдёҚдјҡйҮҚеӨҚиёҸдёҠиҖҒи·ҜгҖӮ”

й«ҳеҘ•жү¬пјҲеҘіпјҢе§ңе °дёӯеӯҰй«ҳдёүеӯҰз”ҹпјүиҜҙпјҡ“иҝҷдәӣеҢӘеӨ·жүҖжҖқзҡ„дәӢжғ…йҡҫйҒ“зңҹзҡ„еҸ‘з”ҹиҝҮпјҹжҲ‘жғіпјҢеҮӯзқҖиҝҷжң¬д№ҰпјҢд»ҠеҗҺжҲ‘дјҡж…ўж…ўиҜ»жҮӮд№Ұдёӯ52дҪҚзҲ·зҲ·гҖҒеҘ¶еҘ¶пјҢиҝӣиҖҢеҺ»иҜ»жҮӮдёӯеӣҪзҡ„йӮЈж®өеҺҶеҸІгҖӮ”

е·ҰжғңзҺүпјҲеҗҢзҸӯеҗҢеӯҰпјҢй«ҳдёӯж•ҷеёҲпјүиҜҙпјҡ“жҲ‘们зҡ„дәәз”ҹз»ҸеҺҶдәҶжӣІжҠҳе’Ңиҫӣй…ёпјҢдҪҶжҲ‘们дёәзҘ–еӣҪзҡ„е·ЁеӨ§еҸҳеҢ–еҠӘеҠӣиҝҮгҖҒеҘӢж–—иҝҮпјҢжҲ‘们欣慰гҖӮеҰӮд»ҠжҲ‘们已зҷҪеҸ‘ж»ЎеӨҙпјҢжңүзҡ„е·Із»ҸеҺ»дё–гҖӮжҲ‘们зҸӯдҪңеҮәдәҶ‘йӣҶдҪ“еӣһеҝҶ’пјҢжҳҜз•ҷз»ҷеҗҺдәәзҡ„иҙўеҜҢгҖӮжҲ‘еҘіе„ҝе’ҢиҝңеңЁзҫҺеӣҪзҡ„еӯҷеҘіиҜ»дәҶиҝҷжң¬д№ҰеҗҺиҜҙпјҡиҝҷж ·зҡ„еҺҶеҸІдёҚиғҪйҮҚжј”пјҢдҪҶ1966еұҠзҡ„зІҫзҘһдёҖе®ҡиҰҒеҸ‘жү¬е…үеӨ§гҖӮ”

еёҢжңӣе№ҙиҪ»дәәеҗ¬дәҶжҲ‘们зҡ„ж•…дәӢпјҢдәҶи§ЈжҲ‘们иҝҷд»Јдәәзҡ„з»ҸеҺҶпјҢиғҪеӨҹзҸҚжғңеҪ“дёӢиҝҷдёӘдјҹеӨ§зҡ„ж—¶д»ЈпјҢзҸҚжғңзҺ°еңЁзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮ